「エンジニアは在宅勤務が最強」は本当か?年収・スキル・福利厚生で徹底比較!

「通勤ストレスから解放され、静かな環境でマイペースに働けるー」。

そんな在宅勤務は、エンジニアにとって理想の働き方のように思えます。でも実は、在宅勤務にも“落とし穴”があることをご存じでしょうか?この記事では、年収・スキル・福利厚生など、様々な面から在宅勤務を含めた働き方の理想と現実を徹底比較。

在宅に向いている人の特徴や、後悔しない選び方も紹介します。自分に本当に合った働き方を今こそ一緒に考えてみましょう。

「在宅勤務」はエンジニアにとって夢の働き方?

「在宅勤務こそ理想の働き方」と感じるエンジニアは少なくありません。特に、満員電車によるストレスや、オフィス特有の雑音・人間関係に悩まされずに、自分のペースで働けることに魅力を感じる人は多いでしょう。

実際、企業の出社回帰の動きが加速し、多くの企業が「出社推奨」や「原則オフィス勤務」に戻しつつある中でも、依然として在宅勤務を希望する若手エンジニアの声は根強く残っています。

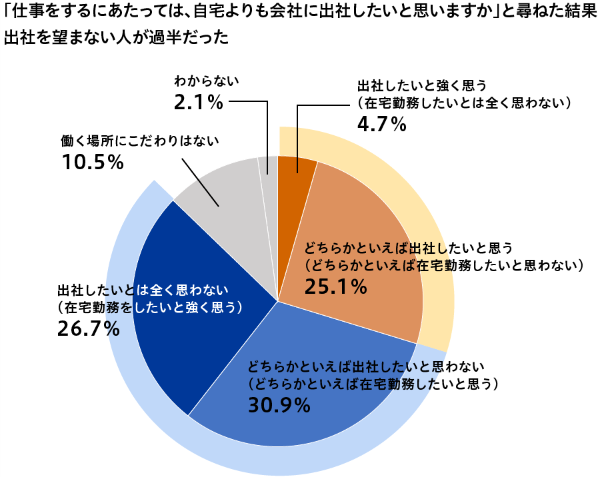

出典:https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/newsrelease/corp/20241127

例えば、総合研究所 イノベーションICTラボが2024年に行った調査によると、「仕事をするにあたっては、自宅よりも会社に出社したいと思いますか」という質問に対して、「出社したいとは全く思わない(在宅勤務をしたいと強く思う)」と「どちらかといえば出社したいと思わない(どちらかといえば在宅勤務したいと思う)」と回答した割合の合計は57.6%に達しています。

また、求人サイト「Indeed(インディード)」の日本法人Indeed Japan株式会社が2025年4月に行った調査によると、「リモートワーク」の仕事検索割合は、コロナ禍を経て右肩上がりに。

2019年から2025年の6年間で2.9倍に増加し、現在も高水準を維持しており、企業の出社回帰が進む中でも、求職者のリモートワーク志向は根強いことがうかがえる結果となっています。

では本当に、在宅勤務は“最強の働き方”なのでしょうか?ここからは、その理想と現実を詳しく掘り下げていきます。

在宅勤務の隠された3つのデメリット

自由で快適——。そんなイメージを抱きがちな在宅勤務ですが、実は見逃されがちな“落とし穴”も存在します。

特に、未経験から若手のエンジニアにとっては、スキルの伸び悩みや評価の不透明さといった課題に直面するケースも。ここから在宅勤務の「裏側」にある3つのデメリットを解説します。

①「孤独な在宅勤務」は成長しづらい

在宅勤務の最大のデメリットの一つは、「学びの機会が減る」ことです。オフィスなら隣の先輩・同僚に気軽に質問できたことも、在宅の場合、SlackやZoomでタイミングをうかがいながら連絡しなければならず、心理的なハードルが上がります。

特に未経験や初学者にとって、「詰まったときにどう乗り越えるか」を直接見て学べる機会が減るのは大きな痛手といえます。

実際、X(旧Twitter)でも「在宅勤務するためには現場経験が必須」という声が。エンジニアと思われるユーザーの投稿の中には「在宅を目指すなら、まず現場で経験を積むこと」というリアルな助言もありました。

つまり、在宅勤務は“ゴール”であり、最初から選ぶべき働き方ではないという現実もあるのです。そのため、在宅勤務を望むなら、同時にエンジニアとして成長するための戦略が必要になることを理解しておきましょう。

②仕事とプライベートの境目があいまいになる

自宅で好きな時に働けるという利点は、裏を返せば“いつでも仕事できる状態”に陥りやすいということ。通勤がないぶん時間の余裕が生まれますが、それがかえって長時間労働や生活リズムの乱れにつながるケースもあります。

さらに、「だらけやすい」「集中力が続かない」といった自己管理の難しさも無視できません。Xでは「在宅勤務のエンジニアさんは運動した方がいい」という投稿も見られ、心身のリフレッシュを自分で意識的に行う必要性がうかがえます。家にこもりきりで肩こりや不調を抱える人も多く、「自由=健康的」とは限らないのが現実です。

また、家庭環境によっては在宅勤務がかえって難しくなるケースも考えられます。子どもが小さい、生活音が多いなど、環境に左右されやすい点も意識しておくべきでしょう。

③評価が見えづらくなる

在宅勤務では、物理的に上司やチームメンバーの目が届きにくくなります。そのため、成果が出ていてもプロセスや努力が伝わりにくく、「ちゃんと見てもらえてない」と感じることも。特にチームへの貢献度や細かな気配りなど、数値化しにくい部分が評価に反映されづらい傾向があります。

Xの投稿では「在宅勤務申請を多く出すと心象が悪くなる」「結局、目の前で汗をかいている人の方が評価されやすい」という声も。制度として在宅勤務が導入されていても、評価制度が追いついていなければ、結局オフィス出社組が得をする構造が残ってしまうのです。

このように在宅勤務には確かに魅力も多い一方で、「見えにくいデメリット」が存在します。

関連記事:LINEヤフーのフルリモート縮小で考える、エンジニアの理想的な働き方とは

在宅勤務だと結果的に手取りは減る?増える?

在宅勤務は自由な働き方にばかり注目が集まりがちですが、「収入面では得なのか?」という視点で見ると、必ずしも一概に“おトク”とは言い切れません。

実際、手取りが増える人もいれば、思わぬ形で支出が増えてしまう人もいます。ここでは、在宅勤務が家計に与える影響を、増える要因・減る要因の両面から整理してみましょう。

【手取りが増えるケース】

まず、在宅勤務によって「支出が減る」という面では、大きく3つのポイントが挙げられます。

①交通費が不要になる

出社が不要になることで、定期代や通勤にかかっていた交通費がかからなくなります。中には月に1万〜2万円以上の節約になる人もいるでしょう。

ただし、会社によっては在宅勤務者には交通費を支給しないルールに変更するケースもあり、実際には「支給額=収入」が減る形になることもあります。

②昼食代や外食費が減る

出社していると、同僚とランチにいったり、仕事後に軽く食事に行くといったこともあるでしょう。在宅勤務に伴い、こうした外食の機会が減り、自炊や簡単な食事で済ませることが増えるため、食費を抑えられる傾向があります。

Xでも「在宅勤務でランチ代が激減した」という声があり、「家にあるもので適当に食べれば安上がり」といった投稿も見られます。

③スーツや仕事着の出費が減る

出社しないことで、毎日のスーツやオフィスカジュアルウェアにかかっていた費用も軽減されます。クリーニング代も浮くため、「服に気を使わなくなって家計が助かる」と感じる人は少なくありません。

【手取りが減るケース】

一方で、在宅勤務によって逆に「支出が増える」「収入が減る」と感じる人もいます。こちらも代表的な要因は3つです。

①通勤手当や住宅手当の支給停止

会社によっては、「在宅勤務が基本であれば交通費は不要」と見なして支給を打ち切る、または定期代を負担するのではなく、出社に合わせて都度精算するという形に変更する場合があります。

また、出社頻度が下がることで「オフィス近隣に住むことのインセンティブ」がなくなり、住宅手当の条件を満たせなくなる人も。Xでは「在宅勤務続くなら交通費返してね」と言われたというリアルな声もあり、制度の変更がダイレクトに手取りに影響することがわかります。

②在宅勤務手当がない、または少ない

在宅勤務では、自宅の光熱費や通信費などが増加します。しかし、それに見合った手当が支給されないケースも多く、「実質的な持ち出しが増えている」と感じる人も。冷暖房を1日中使う季節などは、特に光熱費の負担が重くなります。

③IT機器や仕事環境の整備が自己負担

会社からの貸与がなく、自宅で使うモニター、ルーター、Webカメラ、文房具などを自費で用意する必要がある場合もあります。長時間働くためのデスクやチェアを買い揃えれば、初期投資もバカになりません。

このように、在宅勤務による“手取りの増減”は、単純に「通勤しない=得」ではなく、支出・収入両面で冷静に判断する必要があります。制度や支給条件は企業によって大きく異なるため、「在宅勤務を希望するなら、自分の会社の制度と照らし合わせて損得を整理すること」がとても重要です。

エンジニアの在宅勤務の“理想”と“現実”を比較

📊図解:「在宅 × 年収 × 難易度」マトリクス

「在宅勤務で自由に働きながら、高収入も実現!」そんな理想を描くエンジニア志望者は多いかもしれません。

しかし現実は、必ずしも甘くありません。在宅勤務OKの求人でも年収水準はさまざまで、特に未経験者やSES(客先常駐)からの転職では、「在宅×高収入」の条件を満たす求人に出会うのは簡単ではありません。「働き方」と「年収」別に難易度をまとめると上図のようになります。

フリーランスを選んだ場合も、単価の高い案件を安定的に受注し続けるのは至難の業。結局、在宅勤務という“理想”を実現するには、確かなスキルと経験、そして市場価値の高いポジションを手に入れる必要があるのです。

特にエンジニア未経験や初心者が「在宅勤務×高収入」の求人を見つけるのは困難です。なぜなら企業側が求めるスキルと経験のハードルが高いためです。在宅勤務では、自己管理能力やコミュニケーション力に加えて、高い技術力や即戦力が求められます。

未経験者はまだ実務経験がなく、手厚いサポートが必要とされるため、リモートでの指導や教育が難しいという理由から、在宅勤務の対象になりにくいのが現実です。また、高収入の求人は競争率が高く、経験豊富な中堅〜シニア層が優先されがちです。

そのため、未経験からいきなり「在宅で高収入」を目指すのではなく、まずはオフィス勤務や客先常駐で経験を積み、スキルと実績を重ねてから在宅勤務を視野に入れるのが現実的なステップです。

働き方の自由と収入のバランス、その両立は一筋縄ではいかないことを知っておくべきでしょう。

在宅勤務は「誰にでも最適」とは限らない

これまで解説してきたように、在宅勤務が“すべての人にとって最適な働き方”とは限りません。

たとえば「今はスキルを伸ばしたい」「仲間と切磋琢磨したい」と考える人には、オフィス勤務の方が合っている場合も。逆に「自由度の高い働き方を重視したい」なら在宅が向いているかもしれません。

大切なのは、自分が何を重視して働きたいのかを明確にすること。成長・安定・自由——あなたにとって一番大切な価値観は何ですか?

上記のチェック表などを活用して、自分の働き方の優先順位を整理してみましょう。そのうえで初めて、在宅勤務が“本当に自分に合った選択肢か”が見えてくるはずです。

あなたにとって“最適な働き方”を一緒に考えよう

ここまで解説してきたように、在宅勤務には多くの魅力がある一方で、見落とされがちなデメリットや向き・不向きもあります。「在宅って本当に自分に合っているのかな…」と不安になった方もいるかもしれません。だからこそ大切なのは、“理想”だけで選ばず、自分の価値観やキャリアプランに合った働き方を見つけることです。

「成長したい」「安定がほしい」「自由を大切にしたい」――何を優先するかは人それぞれ。正解は一つではありません。大切なのは、自分の今の立ち位置とこれからのビジョンを照らし合わせながら、“納得できる選択”をすることです。

Unitas(ユニタス)では、在宅勤務を含むさまざまな働き方に関する無料キャリア面談を実施しています。あなたの強みや希望を丁寧にヒアリングし、最適なキャリアの選択肢を一緒に考えます。

「ちょっと話を聞いてみたい」そんな気軽な気持ちでも良いので、まずは一歩を踏み出してみませんか?